Il saggio "Scrivere poesie dopo Auschwitz" (Giuntina, 2010) della germanista Paola Gnani ricostruisce ed esamina nel dettaglio il complesso legame intellettuale fra due grandi personalità del Novecento. La questione, interessante, nacque da una frase diventata celebre del filosofo tedesco di padre ebreo e madre cattolica Theodor W. Adorno (il cognome è quello materno, l'altro è abbreviato con la doppia vu) che dichiarò nel testo "Critica della cultura e della società" del 1949: «Scrivere una poesia dopo Auschwitz è barbaro e ciò avvelena la stessa consapevolezza del perché è diventato impossibile scrivere oggi poesie».

mercoledì 29 gennaio 2025

Scrivere poesie dopo l'indicibile. Paul Celan e Theodor W. Adorno nel saggio di Paola Gnani

lunedì 20 gennaio 2025

A scuola di successo: "The apprentice - Alle origini di Trump"

Donald è un ragazzo ambizioso, ma poco sveglio. Il suo unico sogno è fare un mucchio di soldi, più soldi del padre, facendo il suo stesso lavoro: l'immobiliarista. Non vuole certo essere un fallito come il fratello, pilota di aerei di linea, che il padre in tono di scherno chiama "autista di autobus con le ali", ma nemmeno vuole fare la vita seppur benestante dei genitori. Per riuscirci, capisce di aver bisogno d'altro e inizia a frequentare gli ambienti giusti, quelli che contano, in una New York devastata negli anni Settanta e Ottanta dalle disuguaglianze.

In un locale prestigioso viene avvicinato da un avvocato senza scrupoli, Ron Cohn (interpretato da Jeremy Strong) famoso per dato fattivo contributo nella condanna a morte dei Rosemberg, una coppia di coniugi accusati di essere spie russe - il clima era quello avvelenato dalla Guerra Fredda - che gli insegna le tre regole per avere successo e costruire il suo impero:

1) attaccare sempre

2) negare ogni cosa

3) non ammettere mai la sconfitta.

La conoscenza di Ivana (Maria Bakalova) una modella ceca con cui costruisce una famiglia, non lo allontana certo dai suoi propositi. Anzi, la prepotenza si amplifica. Le persone, dopotutto, compresi i familiari, gli servono solo per raggiungere gli obiettivi. Il Cohn-uomo, per così dire, capirà infatti troppo tardi e con le sofferenze di una malattia, che non sempre è una cosa di cui andar fieri il fatto che l'allievo superi il maestro.

The apprentice - Alle origini di Trump racconta una formazione giovanile che via via si fa sempre più crudele e inquietante. Una storia "personale" che fa da modello all'interno della società contemporanea, con anche una critica a certe derive: l'iper consumismo, la diffidenza verso chi è straniero o il considerare la povertà una colpa, per esempio.

Il film è uscito nelle sale italiane l'anno scorso, mentre proprio ieri è stato trasmesso da Sky alla vigilia dell'insediamento di Donald Trump per la seconda volta come Presidente degli Stati Uniti. Quanto al titolo, lo si deve al reality show in cui lo stesso Trump selezionava i futuri top manager. Formula in Italia proposta da Flavio Briatore.

La direzione della pellicola è dell'iraniano-danese Ali Abbasi, con produzione anche americana. Il protagonista è interpretato da un convincente Sebastian Stan.

La locandina del film

martedì 14 gennaio 2025

L'inverno e le sue attese

[Dall'archivio di Sul Romanzo]

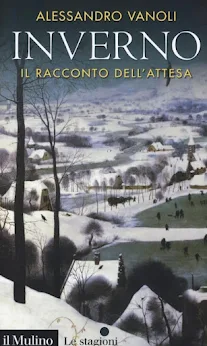

Alessandro Vanoli, storico di professione, esperto di area mediterranea e del rapporto fra questa e il mondo islamico, ci conduce attraverso i secoli per un lungo viaggio nelle stagioni. Poiché siamo nel pieno del periodo quale modo migliore di affrontarlo con la lettura di Inverno. Il racconto dell'attesa, il primo volume di una collana appositamente dedicata, edita da Il Mulino.

Il freddo è, come prevedibile, la chiave di volta di questo saggio narrativo. Cheimòn è l'antico nome greco dell'inverno con una radice indoeuropea, ancora più antica, him, che vuol dire "freddo" e "gelo". Per poi adottarlo dai romani con hiems e hibernum. A un passo ormai dall'italiano 'inverno' ma anche della più terribile e glaciale 'ibernazione' .

È incredibile quanti fatti, battaglie, scoperte, nascita di sport all'inizio rudimentali e poi via via più moderni, siano avvenuti con temperature tali da paralizzare mani e piedi e intorpidire la mente. Molte di queste vicende si conoscono bene, altre un pò meno, altre fanno talmente parte delle nostre vite che le diamo quasi per scontate, senza sapere quando siano accadute e perché.

Dell'inverno più remoto, quello di cinquantamila anni fa sappiamo poco o nulla se non grazie a figure rappresentative di caccia o di donne e uomini diversi da quelli di oggi. Gli archeologi fanno sempre nuove scoperte in grado di rivelarci qualcosa di nuovo, sebbene gli anni trascorsi siano tanti. La storia della glaciazione però ha di fatto permesso la conquista del mondo.

Le stagioni hanno condizionato e condizionano tuttora nel bene e nel male le abitudini e gli stili di vita di tutti noi e al centro del l'indagine di Vanoli non poteva mancare il Natale perché esso è tante cose assieme: è una festa del rinnovamento del mondo, una festa del solstizio e una festa al centro della storia cristiana, afferma l'autore. A seguire, il carnevale con le sue maschere pagane le cui radici risalgono all'antico.

Con l'avvento della rivoluzione industriale e delle prime famiglie borghesi provenienti dal ricco Nord Europa nasce una nuova identità e un concetto differente di popoli e Nazioni. Così molte cose sono andate mutando, tra l'arrivo delle fiabe e dei giocattoli, e il personaggio di Santa Claus, che in breve travalicò i confini americani ̶ con i suoi colori rosso accesi ripresi dalla Coca-cola in seguito a uno spot pubblicitario e da cui nacque la falsa credenza che Babbo Natale era un'invenzione della bevanda ̶ e poi la musica, con cui si è iniziato a sognare tra le note di Sogni d'inverno di Čajkovskij o quelle di Vivaldi, e i balletti (uno su tutti: Lo schiaccianoci). Questo non significa, però, che sia tutto consumismo, perché l'autore spiega che dietro tutto questo c'è ben altro perché «uno storico sa che pochi secoli non sono mai la fine del mondo; ma sono sufficienti per creare idee, abitudini, convinzioni che poi crediamo eterne».

Una tappa fondamentale che non tarda a pervenire è poi il «gusto della vacanza» così definito nel testo, con la necessità di spensieratezza unita alla voglia di dedicarsi ad attività di svago, come quelle sportive. Si pensi solo al pattinaggio, inteso più come «rito sociale», a cui è dedicato un capitolo apposito e separato dagli altri sport invernali.

La tecnologia e il progresso hanno modificato molti aspetti e l'inverno è diventato sinonimo di focolare domestico, soprattutto per chi poteva e può ancora permettersi il riscaldamento. L'epoca dei monaci benedettini intirizziti nelle loro vesti semplici e leggere con solo una candela per pregare diventa sempre più lontana.

Le guerre, invece, non sono così lontane nel tempo, e i morti che perirono a causa del gelo rese tutto più terribile. Mario Rigoni Stern fu uno che sopravvisse a quel freddo e parlò per quelli che non ce la fecero attraverso le pagine dirompenti de Il sergente della neve.

A proposito di letteratura, molta parte arriva a noi più forte e intensa proprio perché ambientata in inverno: in Anna Karenina di Tolstoj, fu proprio una tormenta galeotta per l'incontro fatale fra i due protagonisti, per non parlare delle ambientazioni del Dottor Živago di Boris Pasternack, giunte ancora più manifeste con l'adattamento cinematografico del 1965, vincitore di cinque Premi Oscar. Viene ricordato anche il poeta Puškin, il quale con i versi di Mattino invernale si rivolgeva a una donna con cui aveva trascorso la notte e celebrava «l’inverno come estasi dei sensi e del ricordo». Se c'è un Paese che ha fatto delle sue temperature tutt'altro che miti un vero inno, si può ben dire che sia la Russia.

Emblematiche sono infine le esplorazioni dei poli; ci provarono in tanti spinti dal desiderio di scoperta e dalla ferrea volontà di progredire, ma il ritratto più appassionato che Vanoli fa è quello di Robert Scott e Roald Amundsen e delle loro spedizioni nel primo Novecento. Insieme alle sofferenze che patirono sui ghiacci, infatti, dimostrano quanto l'umanità ha avuto bisogno di uomini coraggiosi per evolversi.

Il periodo invernale come metafora di vita e, potremmo dire, sospensione della vita, di quell'intimità e quel raccoglimento necessari al corpo e allo spirito, il bisogno della solitudine e di ritmi più lenti, in preparazione del rifiorire. Così il letargo per molti animali, bisognosi di un caldo rifugio ma pronti e rinnovati per affrontare quello che la natura riserverà.

A impreziosire Inverno. Il racconto dell'attesa alcune immagini di celebri dipinti (in copertina un dettaglio di "Cacciatori nella neve" di Pieter Bruegel il vecchio) per ricordare che l'arte, più di tutti, ha reso immortali le stagioni.

Sotto, gli altri volumi:

domenica 5 gennaio 2025

Al di là del bene e del male, ovvero "Ai limiti dell'impossibile", di Joyce Carol Oates

[Dall'archivio di Sul Romanzo]

Più grande tra tutti sarà colui che può essere il più solitario,

il più nascosto, il più diverso, l’uomo al di là

del bene e del male, il signore delle proprie virtù, ricco

quant’altri mai di volontà.

Friedrich Nietzsche, Al di là del bene e del male

Questa citazione è il fulcro intorno al quale ruota il libro Ai limiti dell’impossibile. Forme tragiche in letteratura che troviamo anche riportata, edito da Il Saggiatore nel 2019, nella traduzione di Giulia Betti. Si tratta di una raccolta di saggi scritti da Joyce Carol Oates tra gli anni Sessanta e Settanta del secolo scorso quando davanti a sé aveva ancora tanta strada da percorrere nella quale avrebbe spaziato dai romanzi ai racconti, dal teatro alle poesie, compresa la platea di ragazzi e bambini, nonché i più vari sottogeneri, dal gotico al realistico, col risultato di essere fra le più prolifiche nel panorama internazionale distinguendosi per il suo eclettismo.

A metà strada tra il saggio critico e il filosofico con sfumature psicologiche, in sole 240 pagine viene elaborata una colta analisi di produzioni narrative e pièce teatrali, che solo una persona con notevole spessore letterario come Joyce Carol Oates, illustre scrittrice americana data ogni volta fra i favoriti del Nobel per la letteratura, poteva realizzare. Allo scopo di individuare e approfondire il nucleo tragico della e nella finzione artistica adduce molteplici voci critiche, consapevole che nella vita siamo tutti noi “attori”, divisi tra ciò che è bene e ciò che è male, chiusi in tale dicotomia.

L’introduzione, onirica e all’apparenza consolatoria, ci avvisa in modo piuttosto stentoreo:

«L’eroe al fulcro della tragedia esiste affinché possiamo testimoniare, nella sua distruzione, il rovesciamento delle nostre vite private. Ci adattiamo allo spettacolo di una forma d’arte, paralizziamo il nostro scetticismo per vedere oltre l’artificio della stampa o del palco e condividiamo in un sogno misterioso la necessaria perdita dell’io, perfino mentre l’io in questione sta leggendo oppure osservando, perdendoci nel testimoniare la morte di qualcuno cosicché, nel nostro mondo di umani, questo eroe possa rinascere ancora. L’eroe tragico muore ma viene ridato alla luce eternamente nei nostri sogni; la rudezza del nostro desiderio per un assoluto viene riscattata dalla bellezza che così spesso avvolge questo sogno. Si può spiegare il sogno ma mai la sua bellezza. L’eroe muore nella nostra immaginazione mentre, senza poter fare niente, viviamo le nostre vite che non sono mai opere d’arte – perfino le vite inermi degli «artisti»! – e non sono mai comprese. La sofferenza viene espressa nella letteratura tragica e perciò questa letteratura è irresistibile, una terapia per l’anima».

Quindi, qual è il discrimine fra realtà, apparenza e immaginazione? Quanto siamo consci, se lo siamo, del nostro lato oscuro?

Beninteso, lo scopo del presente volume non è fornire in sé per sé una risposta a questi interrogativi, semplicemente perché non ce n’è bisogno. Sono i soggetti presi dalla storia e dalla letteratura scelti da Oates a farlo per chi legge.

Il testo è suddiviso in nove capitoli, due dei quali dedicati a Shakespeare e altri due a William Butler Yeats. Gli altri riguardano nell’ordine Melville, Dostoevskij, Čechov, con un interessante raffronto al teatro di Beckett e una nuova definizione di “assurdo”, e Thomas Mann. Chiude Eugène Ionesco, il più contemporaneo dell’elenco.

Se – indicando qui i più noti anche per il nostro immaginario – Troilo e Cressida e Antonio e Cleopatra (drammi che Shakespeare pone in essere attingendo dall’antico passato greco e romano) in un vortice di illusioni e disillusioni vengono definiti e finiti dai loro medesimi tormenti – oltre che essere coppie di amanti – facendosi interpreti di sentimenti ambivalenti, tra ciò che sono e ciò che vorrebbero essere, il capitano Achab di Moby Dick va alla ricerca via mare della propria identità e viene coinvolto in una lotta perenne tra apparenza e realtà. Un eroe tragico che sceglie da solo il suo destino, per quanto questo possa sembrare sbagliato agli occhi degli altri, ed eroe romantico, ponendosi in rapporto alla balena bianca come il Satana di Milton del Paradiso Perduto si pone a Dio, ovvero un ribelle che alterna violenza e disperazione contro l’ordine supremo. (La memoria riporta a Cressida, nome della protagonista di un romanzo di Oates che scompare nel nulla "con l'apparente facilità con cui un serpente contorcendosi si libera della pelle ormai secca e logora", e Scomparsa è appunto il titolo).

I fratelli Karamazov invece, capolavoro russo portavoce di contraddizioni individuali e collettive, è ritenuto espressione massima dell’epigrafe evangelica «In verità, in verità io vi dico: se il chicco di grano, caduto in terra, non muore, rimane solo; se invece muore, produce molto frutto», i cui personaggi sono in continuo divenire, nel quale bene e male si fondono e confondono grazie all’abilità dell’ideatore e dove «i doppi si moltiplicano e sollevano dubbi sul fondamento dell’identità individuale».

Importante da questo punto di vista, il cosiddetto “patto col diavolo”. Adrian, il protagonista compositore nella versione del Dottor Faust di Thomas Mann, accetta di contrarre la sifilide per avere in cambio il suo genio musicale amplificato a livelli assoluti:

«Non solo tu vincerai le paralizzanti difficoltà del tempo, ma spezzerai il tempo stesso», gli dice Mefistofele. E Nietzsche, citato all’inizio, la cui dottrina esprime con magnificenza le antitesi, ritorna, essendo entrambi, Adrian e lui, “uomini postumi”. Sono cioè in grado di creare sé stessi, mai compresi nel genio se non, appunto, solo da loro stessi. Nietzsche pur essendo esistito in carne e ossa rispetto all’altro costituisce:

«il fondamento di gran parte della personalità di Adrian, della sua vita, del suo terribile destino di follia, perfino delle sordide circostanze riguardanti il suo fato: l’infezione da sifilide. Come Nietzsche, Adrian vive lontano dall’umanità in una sorta di esilio ascetico; come Nietzsche, viene schernito e odiato per la sua musica barbara, e profondamente ammirato da quei pochi che simpatizzano con lui senza mai capirlo profondamente».

Nel tragico isolamento dell’io sono caratterizzati dalla più difficile delle condizioni dell’artista, dell’intellettuale. L’arte si pone dunque ai limiti dell’impossibile, dice Oates.

L’autrice di Lockport, classe 1938, ha sempre vissuto la scrittura più come una missione, se non come un'ossessione, indagando negli abissi dell’io, per scrutare l’imperscrutabile, priva di paure e ipocrisie, senza mai fermarsi alla superficie delle cose. Il che trova nella maschera, scelta non a caso dagli editori e che appare infatti nella copertina, il suo simbolo e il suo significato. Fra le tematiche da lei affrontate inoltre c'è la denuncia di un certo perbenismo che affligge molta parte di politica e società americana.

Joyce Carol Oates riesce ad andare davvero ai limiti dell'impossibile: attraverso una profonda ricerca e un accurato studio dell’arte letteraria ci svela i misteri dell’essere umano.

giovedì 26 dicembre 2024

Leggere per scrivere

Anche quest'anno il mio leggere è stato in prevalenza per scrivere. Ovvero, non per farmi trascinare esclusivamente dalla storia, bensì per ragionare su stile, trama, punti di vista, punteggiature e quali punteggiature e quante, quanti avverbi, quanti aggettivi, poetica dell'autore o autrice (parlo dei grandi del passato, più o meno recente) cosa vuole dirmi, perché vuole dirmelo, che libri leggeva, a chi si ispirava, in che periodo viveva, che studi ha compiuto, che lavoro ha svolto, che vita ha condotto, chi erano i genitori, fortuna o sfortuna nei sentimenti, problemi di salute, eccetera, eccetera. Non per un giudizio morale o etico, o peggio, moralistico, ma proprio e solamente per conoscere, capire da dove (più che dove, direi quando e perché, da dove è il giusto mistero dell'arte. Il come, forse il più importante di tutti) quella determinata creazione artistica è venuta, e imparare. Conscia che i grandi del passato, più o meno recente, stanno lì a guardare e a guardarci, e chissà con quale reazione. A loro, e solo a loro, è necessario rimanere attaccati se non si vuole finire col cervello ammorbato dall'insulsaggine imperante. Conoscerli, imitarli, copiarli - anche copiando s'impara - e soprattutto leggerli.

Questo discorso, oltretutto, non significa affatto che siano state, le mie, delle letture cosiddette professionali, perché non sono né un critico letterario né un docente di scrittura o un editor. A me interessa scrivere, quando e se ho qualcosa da dire di possibilmente interessante o bello o, perché no, utile, nel senso di non inutile, e leggere con attenzione. Difficile tornare indietro. La pubblicazione, quella col timbro "visto si stampi", appartiene invece a un'altra dimensione, direi, spazio-temporale.

Ovviamente non c'è nulla di male a leggere per un personale piacere, è il bello della lettura, e nemmeno a scrivere con intenti commerciali, per così dire. Ognuno fa le sue scelte e ha i suoi obiettivi.

A nuove letture.

A nuove scritture.

A nuovi piaceri.

giovedì 19 dicembre 2024

Citazioni

Julio Cortázar (foto gettyimagines)

Siamo sull'orlo della catastrofe, delle bombe atomiche, e il libro mi sembra solo una delle armi (estetica o politica o entrambe, ciascuno deve poter fare quel che vuole, basta che lo faccia bene) che ancora può difenderci dall'autogenocidio universale. Mi fa ridere che un romanziere si faccia venire l'ulcera perché il suo libro non è abbastanza famoso e si metta a organizzare «eventi» di autopromozione per non farsi dimenticare da editori e critici. Di fronte a quel che ci fanno vedere le prime pagine dei giornali ogni giorno, non sembrano ridicoli questi spasmodici attacchi d'ansia? Uno scrittore vero è quello che tende l'arco al massimo mentre scrive, e poi lo appende a un chiodo e se ne va a bere vino con gli amici. La freccia sarà già partita e raggiungerà o non raggiungerà il bersaglio, solo gli imbecilli pretenderanno di modificarne la traiettoria, o correrle dietro per aiutarla con opportune spinte mirate all'immortalità e alle edizioni internazionali.

Julio Cortázar, 1969

venerdì 13 dicembre 2024

Il peso del silenzio: "Non dire niente"

martedì 10 dicembre 2024

Vivian Maier e la gloria postuma

(Autoritratto di Vivian Maier, 18 ottobre, 1953, New York /fonte foto vivianmaier.com)

Che un artista abbia successo in vita non è un fatto scontato. C'è chi la fama l'ha inseguita e avuta, c'è chi l'ha ottenuta e gliene importava poco di ottenerla, c'è chi l'ha avuta tardi o troppo tardi. Resta comunque fermo che il valore di un artista e soprattutto delle sue opere lo si misura col tempo.

Un caso emblematico e curioso di successo tardivo è quello di Vivian Maier, ma vedremo altri esempi, come Goliarda Sapienza o Guido Morselli nella letteratura.

Una donna dall'esistenza anonima che ha trovato una consacrazione artistica dopo la morte. In vita svolse un solo mestiere: la baby sitter presso famiglie benestanti americane. Vivian Maier nacque a New York nel 1926 e lavorò a lungo a Chicago. Aveva una grande passione: la fotografia. Ha fotografato di tutto, in particolare volti e oggetti ritratti nelle strade, cogliendone la vera essenza, tra luci e ombre- reali e metaforiche - compresa se stessa. È considerata da più parti una antesignana della street photography ed è richiestissima. Di lei infatti si parla molto, anche in Italia. Diverse le retrospettive. Fino al 2019 erano ben 15 le mostre dedicategli (fonte Artribune). L'ultima ancora in corso è alla Reggia di Monza inaugurata il 17 ottobre e si concluderà il 26 gennaio 2025, dedicata all'opera inedita (https://vivianmaierunseen.com/).

Non mancano di certo i libri che la riguardano. Chissà se Vivian Maier gradirebbe queste attenzioni. È stata infatti una donna riservata. Talmente riservata da apparire misteriosa e questo ne ha alimentato il mito. Ma del mito, una volta che c'è, è difficile limitarne i confini.

Per gli elementi biografici principali su Maier è sufficiente una rapida ricerca in rete. Tuttavia, per chi volesse approfondire, in libreria si può trovare una biografia appassionante e appassionata dal titolo Vita di Vivian Maier pubblicata in Italia da Utet, nel 2022, scritta da Ann Marks, nella traduzione di Chiara Baffa, contenente numerose immagini, altrettante fonti, anche medico-psichiatriche, interviste e testimonianze.

Il volume è interessante perchè non solo si pone l'obiettivo logico di raccontare la vita di Vivian, ma vuole cercare di capire il perchè di alcune sue scelte, contestualizzandole, prima fra tutte quella di aver nascosto praticamente a chiunque la propria vocazione.

Vivian Maier è stata sicuramente tante cose diverse e contrarie, a partire dalle origini: francesi rurali e statunitensi urbane. Persino i riscontri dei bambini, ora adulti, che ha accudito sono contraddittori. Nonostante un'infanzia non facile - una madre instabile, un padre alcolista e violento e un fratello tossicodipendente e schizofrenico finito in riformatorio - ha fatto la vita che voleva, come evidenziato nel sottotitolo della biografia di Ann Marks: La storia sconosciuta di una donna libera.

È riuscita a viaggiare in giro per il mondo, all'epoca non facile e non sostenibile per tutti, grazie ad alcune rendite, portando ovviamente con sè la macchina fotografica. Fu una autodidatta e si perfezionò con l'acquisto di uno strumento costoso e professionale, una Rolleiflex. In famiglia la fotografia è stata in un certo modo presente; un'amica della madre era un'apprezzata fotografa, Jeanne Bertrand, che trasmise la passione a madre e figlia.

Ma al di là di questo, come mai adesso si parla di Vivian Maier? La scoperta è dovuta a un caso fortuito. Tutto inizia nel 2007 quando un collezionista, di nome John Maloof, acquista alcuni scatoloni pieni di fotografie che sperava di usare per un libro che stava scrivendo. Da quel momento comincia un' indagine che lo porta a scoprire quel talento nascosto e una volta scoperto ne realizza un documentario, uscito nel 2014, Alla ricerca di Vivian Maier il titolo, ottenendo una candidatura agli Oscar. La gloria postuma era compiuta.

È giunta alla morte anziana e sola, inerme e in ristrettezze economiche e ciò non ha giovato alla "causa" di John Maloof. Le illazioni si sono susseguite ed è stato accusato di sensazionalismo in mancanza di una precisa volontà della donna riguardo al suo "testamento artistico", ovvero se desiderasse o no essere scoperta.

Mentre dal lavoro meticoloso della biografa, durato sei anni, emerge altresì un interessante spaccato della condizione femminile e le differenze fra classi sociali nell'America degli anni che vanno dai Quaranta ai Sessanta del Novecento.

Per concludere, una bella citazione di Susan Sontag, presente però in esergo del saggio:

"Fotografare significa appropriarsi della cosa che si fotografa. Significa stabilire col mondo una relazione particolare". Forse era proprio questo il rapporto che Vivian Maier aveva con la realtà circostante. Qualcosa che nessuno le avrebbe mai potuto togliere.

giovedì 5 dicembre 2024

Eugenio Borgna e il suo profondo vivere

La platea dei suoi saggi è amplissima e varia. Le pagine traboccano di umanità e fiducia verso il prossimo. Gli argomenti che tocca sono quelli legati ai sentimenti e le emozioni umane e non sono scritti in un linguaggio specialistico, semmai tutt'altro: la mitezza, la tenerezza, la depressione, la nostalgia, la speranza, l'importanza delle parole per non ferire. A proposito di quest'ultima tematica, si è rivolto in particolare a genitori e insegnanti con le Le parole che ci salvano.

Associare la casistica comune, quella che ha avuto modo di conoscere nell'esercizio della professione, ai casi più o meno noti di fragilità di poetesse e poeti, scrittori e scrittrici, rientra nella sua cifra stilistica. Borgna si concentra spesso sul legame fra creazione artistica e follia, con occhio clinico, certo, ma con stupore insieme.

Per lui le malattie mentali si curano innanzitutto con l'ascolto, la comprensione vera e il dialogo. Fautore della scienza fenomenologica, ogni evento va studiato partendo dalla fonte, dalle origini che la determinano, dalle cause. Ai pazienti bisogna prima stare accanto, guardarli negli occhi per scrutarne l'anima, indagarne i recessi. Prima viene la persona, dopo la malattia di cui soffre.

Nelle interviste ha denunciato spesso lo stato in cui versa la psichiatria, con la messa in evidenza delle complesse lacerazioni che la rendono una disciplina arida, relegata a un sapere preconfezionato.

L'ultimo libro, intenso come al solito seppur breve, è appena uscito per Einaudi, l'editore che lo ha pubblicato finora oltre a Feltrinelli, e approfondisce una tematica per l'appunto femminile, ovvero quella del suicidio, lasciando sullo sfondo, per sua ammissione, l'atto perpetrato dagli uomini. Il titolo è L'ora che non ha più sorelle, riprendendo un verso di uno dei più grandi poeti del Novecento, Paul Celan, che sceglieva di morire nelle acque della Senna.

Scrive Borgna nell'introduzione:

«L'ora che non ha più sorelle è l'ultima ora della vita. Quando l'ora del vivere diviene l'ora del morire. […] Ci sono suicidi che nascono da condizioni di vita depressiva e suicidi che nascono da condizioni di vita non patologiche».

E ancora:

«Nella donna le emozioni si modulano e si modificano in una stretta correlazione tematica con l'ambiente in cui si vive. Sono emozioni nobili e altere, liquide e sensibili all'accoglienza, o al rifiuto, da parte degli altri».

Analizza i casi di Simone Weil, Antonia Pozzi (che ama in particolare) Virginia Woolf, Amelia Rosselli, scava nelle loro parole per osservare e far emergere la bruciante disperazione e fa lo stesso con Margherita, Emilia, Stefania, sue anonime pazienti. Ma c'è spazio per le angosce e i tormenti interiori di Cesare Pavese (col quale confess di non avere assonanza) e Leopardi. I loro orizzonti, gli orizzonti di tutti loro, sono il motore propulsore del libro e del pensiero di Eugenio Borgna di cui, in questi tempi complicati e frenetici, dove siamo esseri socievoli e "social" più di nome che di fatto, c'è un gran bisogno.

sabato 30 novembre 2024

"Qualcosa per il dolore", (su Solo Libri

Ho scritto di nuovo, su Solo Libri, di Gerald Murnane, scrittore australiano considerato dai bookmakers tra i probabili vincitori del Premio Nobel per la Letteratura.

Dopo le Le pianure stavolta:

Qualcosa per il dolore. Memorie dal mondo dell'ippica

Foto tratta dal sito Ippodromi Snai.